人生3回目のヘアドネーションしました。

同時に、矛盾するこの活動について考えてみました。

先日やっと31センチ以上が切れる状態になったので、ヘアドネーションしました。2年半から3年ぐらいかけて伸ばす必要があります。寄付する前提で髪を伸ばすので、ヘアカラーもパーマもかけず、なるべく髪質の良い状態で伸ばすよう心掛けはしましたが、もともと髪の毛が伸びるのも早いので、苦労したとか大変だったなどという思いは微塵もありませんでした(笑)

ヘアドネーションとは?

ヘアドネーションは、小児がんや白血病などの病気、不慮の事故等で髪の毛を失った子どもたちに対し、医療用ウィッグを無償で提供する活動のこと。ヘアドネーションを主催する団体へ届けられた髪の毛は、長さや髪色ごとに分けられ、海外にある専門の工場へ送られ、医療用ウィッグの素材へと生まれ変わるそうです。私の娘も一時脱毛症になり、ウィッグが手放せませんでした。質の高いウィッグは価格も高いので、なかなか手が出ず、娘に申し訳ないと思ったこともありました。その経験もあったので、自分の髪の毛を提供することで、誰かのためになればいいと続けてきました。

ヘアドネーションは単なる「善意」か?

前回までは、美容室が切った髪を送付してくれたのですが、今回は自分で送付してほしいと言われました。髪の毛を受け取った美容室の中には、ヘアドネーションの団体に送らずに破棄してしまったり、売ってしまったりする事例があったため、直接送付するよう団体が方針を変えたのだそうです。私が送付したのは、JHD&C(ジャーダック)です。2009年に日本で初めてヘアドネーション活動を始めたNPO法人です。送付先を確認しているうちに、ジャーダック代表理事の渡辺さんの記事を発見してちょっと考え込んでしまいました。

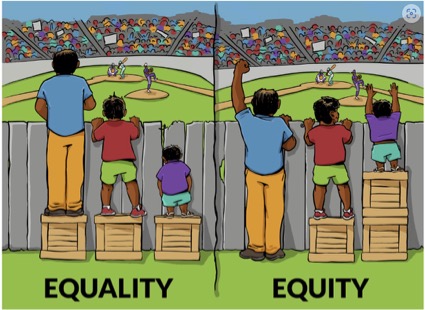

渡辺さんによれば、もともとかわいそうな子どもたちにかつらをプレゼントしようということから活動が始まったわけではなく、大量に髪を切って捨てる美容師という仕事の中で、髪の毛をアップサイクルできないかということが出発点だったのだそう。そして活動を通じて、ヘアドネーションという行為が善意と言われるが、実は髪の毛のあるマジョリティが髪の毛のないマイノリティに対して、押し付けてしまっているのではないかと思ったのだそう。だから本当は髪の毛があってもなくてもそこに生きづらさを感じることのない社会になっていけばいいと思うと。「髪の毛のない人は変」という無意識の差別がなくなっていけばいいとおっしゃっておられました。

髪の毛のない女の子は、変?

うちの娘も、脱毛症で悩んでいた時期はウィッグが手放せませんでしたが、手入れは大変だし、蒸れたり、学校活動の中では水泳や体育などで気を遣うことも多かったようです。家では丸刈りのままで過ごしていましたが、家族は誰も違和感を抱きませんでした。娘の頭のかたちがきれいだったので、シガニーウィーバーみたいでかっこいいと本当に思っていましたし、娘にもかっこいいと伝えていました。それでも学校に行くとき、外出するときは丸坊主のままでは恥ずかしかったのだろうと思います。

渡辺さんは「髪の毛を寄付してもらい、ウィッグを作って渡す活動そのものが、「ウィッグっていいでしょう?髪の毛があることは素晴らしいですよね」という、髪の毛に問題を持たない人たちを中心に作られた社会構造の中に、たまたま髪の毛がない人たちを押し込めてしまう側面が否めないのではないかとずっと悩んできました。ウィッグを渡せば渡すほど、「長い髪の毛って美しいでしょう?女性らしいでしょう?」という考えを、暗黙に強要してきたと言われても仕方がない側面がある、と。一方で、脱毛の症状によって「地獄のどん底」にいたけれど、ウィッグによって社会に馴染んで生活していこうと前を向いた人もいます。だから必要なのは「選択肢」なんです、と渡辺さんは語っておられますが、その通りだと膝を打ってしまいました。

無意識の差別をできるだけなくし、選択肢を増やす

無意識の差別はとてもたちが悪くて、差別だと感じることが難しいので、なくしていくことも難しい。差別だと意識するところから始めなければならないからです。それでも渡辺さんの発信によって、私自身の中にある無意識の差別に気が付けたことは大きな学びでした。その上で、ヘアドネーションはできるだけ続けようとも思います。今私のできることが誰かの選択肢を広げることになるのであれば、それは無駄な行為ではないと思うのです。

ただ同時にウィッグの提供のために髪の毛を寄付する行為が、実は無意識の差別を助長することにもなりかねないということも、しっかりと意識したいと思います。無意識の差別に押しつぶされそうになる個性を受け止めて、認めて、つぶされないように、選択肢を増やせるように、手を差し伸べられるような心を持ちたいと思いました。